▼ 目次 ▼

1.生分解性ポリ袋とは?

2.生分解性ポリ袋のメリット

3.生分解性ポリ袋のデメリットと課題

4.生分解性ポリ袋の活用事例

5.生分解性ポリ袋の導入ポイント

6.パッケージラボの生分解性ポリ袋製作事例

7.まとめ

生分解性とは、微生物の働きによって物質が自然環境で分解され、最終的に二酸化炭素と水に還元される性質のことです。従来のプラスチックは自然環境下で分解されるまで数百年かかるのに対し、生分解性ポリ袋は一定条件下で短期間に分解されます。特に堆肥化環境(コンポスト)では、微生物の活動が促進され、分解が早まることが確認されています。この特性は、海洋汚染や土壌汚染の軽減に貢献します。

生分解性はあくまで「自然分解される」ことを意味し、堆肥化(コンポスタブル)は特定条件下で肥料として利用可能になることを指します。堆肥化対応製品は、一定の温度、湿度、微生物の働きが整う環境で分解が進みます。生分解性ポリ袋が「堆肥化可能」かどうかを確認するには、認証基準(例:EN13432)を参照する必要があります。使用用途や処理環境によって、この違いを理解することが重要です。

生分解性ポリ袋の主な素材にはPLA(ポリ乳酸)とPBAT(ポリブチレンアジペートテレフタレート)があります。PLAはトウモロコシやサトウキビ由来のデンプンを原料にし、主に堆肥化環境下で分解されます。一方、PBATは柔軟性と耐久性に優れ、一般環境下でも分解が進みやすいという特性があります。これらの素材を組み合わせることで、用途に応じた最適な生分解性ポリ袋の製造が可能となります。

生分解性ポリ袋には、完全生分解型と部分生分解型があります。完全生分解型は特定条件下で完全に分解され、堆肥化が可能です。主に食品包装や農業資材に利用されます。一方、部分生分解型は一部が従来のプラスチックを含み、耐久性が求められる用途(物流包装など)に使用されます。環境負荷軽減の目的に合わせて種類を選定することが大切です。

従来のプラスチック袋は安価で耐久性に優れますが、分解に長い年月がかかり、海洋ごみやマイクロプラスチック問題を引き起こしています。生分解性ポリ袋は、自然環境下で分解されるため、この問題の解決策として期待されています。しかし、分解速度は環境条件に依存するため、適切な使用と処理が求められます。これにより、企業は環境配慮型経営への転換を進めやすくなります。

生分解性ポリ袋の普及背景には、環境意識の高まりと法規制の強化があります。日本ではプラスチック資源循環促進法の施行を受け、企業に対する環境配慮の義務が強化されました。さらに、国際的なSDGsやカーボンニュートラル達成に向けた取り組みが広がり、消費者の選択基準も変化しています。これにより、生分解性ポリ袋は企業や自治体にとって注目すべきソリューションとなっています。

堆肥化施設とは、生分解性ポリ袋を含む有機廃棄物を効率的に分解し、最終的に堆肥として再利用するための施設や装置を指します。堆肥化施設には、工業用コンポストシステム、家庭用コンポスター、自治体の処理施設などさまざまな種類があります。これらの設備は温度、湿度、酸素供給を適切に管理することで、微生物の働きを促進し、堆肥化をスムーズに進める役割を果たします。

工業用堆肥化施設では、高温・高湿度の環境を作り出し、生分解性ポリ袋の分解を加速させる仕組みが導入されています。認証を取得した堆肥化対応ポリ袋は、このような施設で処理されることで、短期間で肥料として再利用可能な形に変換されます。消費者や企業が生分解性ポリ袋を正しく処理するためには、これらの設備の利用促進が不可欠です。

以下は、堆肥化施設による堆肥化の流れです。

堆肥化施設 分解初期段階

•写真は分解される前の投入口。ちらほら残渣がみえる。

•施設の奥に進むにつれて分解が進んでいく。

生分解性ポリ袋に入れられた食品残渣

•工場で廃棄になった食品残渣は生分解の袋にいれることで、袋ごと投棄できる。

•写真は初期段階なので、袋も分解されず残っている。

分解中期段階

•微生物によって袋全体はほぼ分解し、結び目の部分だけが分解しきれず残っている。

•分解しやすい土壌条件として、土の温度は約60℃~80℃(発酵熱)が正常な温度とされる。

この熱は微生物が活動することで自然に発生している。

堆肥化施設 分解後期段階

•初期段階の投入口に比べて、施設後方は生分解性ポリ袋、食品残渣は微生物によって分解され、きれいな土壌が広がっている。

•一部残っているものは、分解できないプラスチックフィルムや果物に貼られたシールなど。これらは手作業によって除去しなければならない。

チェーンスクープ型撹拌機

•約100mのレーンを写真の撹拌機が1日約4mずつ移動しながら固形状物と液状物をかき混ぜていく。

•すべて堆肥化するまでの発酵期間は25稼働日という早さで分解される。

分解後は生命ある土へ

•分解が終わった堆肥は搬出後、袋詰めされて販売される。

•これらの堆肥は農業生産者の活動にいかされ、そこで生産された農産物が我々消費者のもとにやってくる。

生分解性ポリ袋は、微生物が袋の主成分を分解し、最終的に水と二酸化炭素に還元される仕組みです。微生物は袋の有機物を栄養源として分解活動を行いますが、その速度は温度、湿度、酸素量などの環境条件に依存します。例えば、コンポストのような堆肥化環境では数週間から数カ月で分解が完了します。この自然分解の特性により、海洋や土壌に流出した場合でも環境への負荷を最小限に抑えることが可能です。

生分解性ポリ袋の分解後に生成される物質は、自然界に無害な形で戻るため、従来のプラスチック製品のような環境汚染のリスクが軽減されます。分解後の二酸化炭素は植物が光合成で吸収するため、カーボンニュートラルな循環が形成されます。環境負荷評価(LCA)を実施することで、導入効果を数値化し、企業の環境対策の効果を証明することも可能です。

生分解性ポリ袋の原材料は植物由来が中心です。植物は成長過程で大気中のCO2を吸収するため、製品の製造から廃棄までのサイクル全体でカーボンニュートラルを実現します。従来の石油由来プラスチックと比較すると、生産および焼却時のCO2排出量が大幅に削減されることが確認されています。企業のCSR活動や環境報告書においても、このメリットは大きな強みとなります。

石油資源に依存する従来のプラスチック袋とは異なり、生分解性ポリ袋は再生可能な植物資源を活用します。トウモロコシやサトウキビを主原料とすることで、限りある化石資源の使用を抑え、持続可能な資源循環を実現します。また、原材料の生産過程においても、植物が大気中のCO2を吸収するため、地球温暖化対策に貢献します。

海洋プラスチックごみ問題は世界的な課題となっており、毎年数百万トンのプラスチックが海洋に流出しています。これにより海洋生物への悪影響や生態系の破壊が進み、私たちの生活にも間接的な影響を与えています。生分解性ポリ袋は、海洋環境でも一定期間で自然分解が進むため、この問題の解決策として期待されています。

生分解性ポリ袋は、海洋プラスチックごみ削減に大きな役割を果たします。例えば、海に流出しても一定の期間で分解されるため、従来のプラスチックのように長期間残留することがありません。また、使用後に適切な処理(堆肥化など)を行うことで、資源循環型社会の形成にも貢献します。企業が率先して導入することで、環境問題解決への取り組みを示すことができます。

生分解性ポリ袋は、原料が植物由来のため従来の石油由来プラスチック袋よりも製造コストが高くなる傾向にあります。特に大量生産のコスト競争においては不利な面があり、小売業や製造業にとって導入の障壁になる場合があります。しかし、環境対策が求められる現代では、長期的な企業価値向上やCSR活動としての投資効果が期待されています。補助金制度や税制優遇措置の活用により、導入コストを抑える工夫も必要です。

生分解性ポリ袋の原料である植物由来資源は、天候や作物の需給バランスに大きく影響を受けます。そのため、供給の安定性が課題となっています。さらに需要が急増すると、生産量が追い付かず市場価格が上昇するリスクも考えられます。現在は、生産技術の向上や新たな原料(藻類由来など)の開発が進んでおり、将来的な供給安定化が期待されています。

生分解性ポリ袋は、自然分解しやすい特性上、従来のプラスチック袋に比べて耐久性が劣る場合があります。特に湿度が高い環境や重い物を入れる際には破れやすく、使用用途が限られることがあります。そのため、企業が導入する際には耐久性試験を実施し、利用シーンに適した製品を選定する必要があります。技術革新により、耐久性を向上させる素材や製法の研究も進んでいます。

生分解性ポリ袋は、分解が進むためには一定の温度・湿度・微生物の条件が必要です。例えば、堆肥化環境では短期間で分解されますが、自然環境下では分解速度が遅くなることがあります。これは使用環境や廃棄方法によって分解性能が左右されることを意味します。そのため、適切な廃棄システムや処理インフラの整備が今後の重要な課題となります。

生分解性ポリ袋の品質や性能を保証するためには、各種認証の取得が欠かせません。代表的な基準には「バイオマスマーク」や「EN13432(堆肥化可能基準)」があります。これらの認証を取得することで、製品の信頼性が高まり、導入企業は環境配慮のアピールが可能です。しかし、認証取得にはコストや時間がかかるため、製造者側には負担となる場合があります。

生分解性ポリ袋の効果を最大限に発揮するためには、適切な処理が求められます。例えば、堆肥化処理施設での処理や特定の環境下での分解が前提となる場合が多く、一般のごみ処理施設では分解が進まない可能性があります。そのため、廃棄インフラの整備や消費者への適切な処理方法の啓発が今後の課題です。また、誤った廃棄により環境負荷を増やさないためのルールづくりも重要です。

レジ袋有料化の影響により、多くのスーパーやコンビニで環境負荷低減を目的とした生分解性ポリ袋の導入が進んでいます。例えば大手スーパーでは、バイオマスマークや堆肥化認証を取得した生分解性袋を提供し、消費者への環境意識向上にも貢献しています。さらに、生分解性ポリ袋の利用をCSR活動の一環としてアピールすることで、企業ブランドの向上や顧客の共感を生む効果も期待されています。

日本ではレジ袋の有料化が義務付けられたことで、消費者の環境意識が大きく変化しました。その中で生分解性ポリ袋は「エコな選択肢」として注目され、企業側も顧客ニーズに応える形で導入が進んでいます。生分解性ポリ袋は通常のプラスチック製袋より高コストですが、環境問題解決への貢献や企業価値向上を見据えて採用する事例が増えています。

農業分野では、生分解性ポリ袋が「マルチシート」や「肥料袋」として利用されています。従来のプラスチック製資材は廃棄処理に手間がかかり、環境への負荷も大きい課題がありました。一方、生分解性ポリ袋は使用後に自然分解するため、収穫後に取り除く必要がなく、作業効率の向上と環境負荷の軽減に貢献します。これにより農業従事者からも高く評価されています。

生分解性ポリ袋は食品包装分野にも導入されており、特にエコ志向の高い企業やオーガニック食品市場での活用が目立ちます。例えば、生鮮食品やパン、野菜を包む袋に使用され、消費者に対して「環境に優しい製品」という印象を与えています。また、食品衛生法の基準をクリアした製品が多く、安心して使用できる点も導入のポイントです。

工場内の梱包資材として、生分解性ポリ袋が利用されています。部品や製品を一時的に保護する包装材として採用され、作業後の廃棄も容易に行えることから、廃棄コストの削減にも寄与しています。特に環境負荷削減に取り組む製造業では、生分解性資材の導入を通じてサステナブルな生産活動を推進している事例が増えています。

物流業界でも、梱包材や緩衝材として生分解性ポリ袋が導入されています。輸送時に使用する包装資材は大量に消費されるため、従来のプラスチック製品から生分解性素材への切り替えが進んでいます。企業はこれを「環境配慮型物流」として顧客にアピールし、サステナブル経営の一環として活用しています。さらに、環境負荷軽減効果を数値化し、報告書にまとめることで企業価値向上につなげています。

生分解性ポリ袋の導入に際して、従来のプラスチック袋と比較したコストシミュレーションが重要です。初期導入コストは高いものの、環境対策としての企業価値向上や、法令順守の効果も加味することで長期的なROI(投資回収率)を測定できます。また、環境報告書やCSR活動での活用により、顧客や取引先へのアピール効果も期待できます。導入前に効果測定を行い、総合的なメリットを明確にすることが成功のポイントです。

生分解性ポリ袋導入におけるROIは、短期的なコスト増加だけでなく、長期的な企業価値向上を含めて考慮する必要があります。例えば、環境配慮型企業としての認知度向上や顧客の信頼獲得が期待されるため、ブランディング効果も投資回収の一部と捉えます。また、法規制への先行対応により、将来的なリスク回避というメリットも見逃せません。

生分解性ポリ袋を導入する際は、製品が適切な認証を取得しているか確認が必要です。代表的な認証には、「バイオマスマーク」(生物由来資源の含有率を示す)や、「EN13432」(堆肥化基準)が挙げられます。これらの認証があることで、製品の信頼性が高まり、消費者や取引先への環境配慮のアピールにつながります。導入企業としては、信頼性の高いサプライヤー選定がポイントです。

導入企業は、環境基準を満たしている製品を選ぶことが重要です。例えば、ASTM D6400やISO 17088 などの基準に適合する製品は、適切な環境下で分解されることが保証されています。また、製品選定時にはサプライヤーが品質管理を徹底しているか確認し、持続可能な調達先を選ぶことが企業の信頼性向上にもつながります。

生分解性ポリ袋にはさまざまな種類があり、用途に応じた製品選定が必要です。例えば、食品包装には安全性や衛生面で優れたPLA素材、工場や物流向けには耐久性があるPBATや混合素材が適しています。また、必要な厚みや耐荷重性を考慮し、利用シーンに合わせた最適な袋を導入することでコストパフォーマンスを最大化できます。

企業のブランディングやPR活動として、カスタマイズ可能な生分解性ポリ袋を導入するメリットがあります。例えば、企業ロゴや環境メッセージを印刷することで、顧客に対して環境への取り組みをアピールできます。さらに、オーダーメイド対応により、自社の用途やサイズに最適な製品を選べるため、無駄のない資材調達が可能となります。

こちらの製品は、産業廃棄物用の生分解性フィルムです。

お客様は、食料残渣などを堆肥化する際にポリエチレン袋を使用していましたが、袋が分解されないため分解作業が困難だとお悩みでした。

そのため、ポリエチレン袋ではなく生分解性プラスチック製の袋を提案させていただきました。

生分解性プラスチックは条件がそろうと水と二酸化炭素に分解されるため、非常に環境に優しい素材です。

生分解性プラスチックを使用したことで…

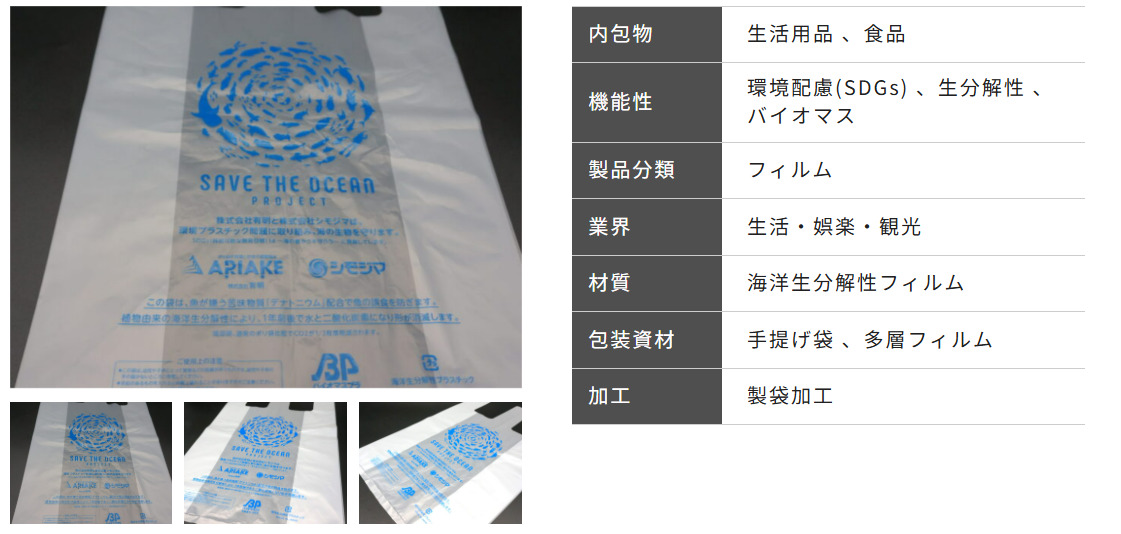

こちらの製品は、買い物袋・ゴミ袋等に使用される海洋生分解性ポリ袋に関する納入事例です。

お客様からは、プラスチック製のゴミが海洋に捨てられ、溜まり続けており、海洋生物が餌と間違えて食べてしまうことから、この問題を解決するために当社にご相談いただきました。

当社では、植物由来の生分解性樹脂コンパウンド、魚が苦みを感じる成分「安息香酸デナトニウム」を使用した海洋生分解性ポリ袋を提案させていただきました。

このポリ袋は、自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解されることで堆積リスクを低減することだけでなく、海洋生物がエサと誤って飲み込んでしまうリスクも低減させることが可能です。

生分解の袋は、ふつうのポリ袋に比べ割高でまだまだ浸透していないのが現実です。しかし、生ゴミと袋を分別する労働時間を換算すると生分解の袋の価格に匹敵するのではないかと、堆肥化施設の方は見解しておりました。環境問題が重要視される今だからこそ、環境に還る取り組みとして生分解性の袋がもっと普及してもよいのではないでしょうか。そのためには、企業や個人がこの問題の仕組みを理解し、拡散していくことが重要です。

当社は生分解性ポリ袋について、お客さまのニーズ・要望に合わせた提案が可能でございます。

環境対応の袋にしたい等のお困りがある方は是非一度ご相談ください!

【関連コラム】